比如這種紙餐盒,通常內側會有一層PE膜

1.“可降解塑料”真的好嗎?

大部分人一聽到“環保塑料”,第一反應就是“可降解塑料”。確實,如果塑料在自然界可以快速降解成普通物質,白色污染不就好解決了嗎?

但是,有很多人可能對“可降解塑料”有一些誤解,以為只要把它埋在土里,或者丟到任意的地方,它就會很快自動降解成對環境沒有危害的小分子物質。

這其實是科學家的夢想,但截至目前,仍然是夢想。

目前的可降解塑料分為很多種,比如光降解塑料、熱氧降解塑料以及生物降解塑料等。不管是哪種降解方式,完全“自然降解”的速度都是相對比較慢的。如果你想讓它快速降解的話,就得依賴專門的設施。

比如說,光降解塑料的降解嚴重依賴光源的參與。當埋在土壤里面,沒有光的時候,就幾乎不會發生降解。

很多生物降解塑料(比如PLA)要依靠工業化堆肥設施,必須長時間保持50攝氏度以上的條件才能在6個月之內完成降解。而如果只是放在自然環境下,降解的速度還會慢很多。

工業化堆肥設施

正因如此,可降解塑料的回收是需要專門途徑的,跟其他塑料的回收得分開。這給垃圾分揀造成了不小的難度——我們必須要明確區分出可降解和不可降解的塑料。萬一可降解塑料進入了其他的塑料回收系統,甚至會對其他系統的塑料造成污染。

除了這個,還有更令人憂慮的事實:一些“熱氧降解塑料(Oxo-biodegradable plastics)”可以快速在環境中解體并轉化成極小的塑料微粒,雖然看著像是“已經降解了”,但那些肉眼看不見的塑料微粒卻可能在環境中存在相當長的時間!

目前,塑料微粒(microplastics)已經遍布全球,就連我們喝的瓶裝水中都避免不了出現這種東西。而它對于人體長期有什么影響,目前研究還很有限。正因為如此,目前一些國家已經禁止了熱氧降解塑料的使用。

塑料微粒

看到這里,可能大家以為我們在diss可降解塑料。其實沒有。目前很多人都在研究可降解塑料,也許在未來,可降解塑料將會擁有比較完善的解決方案。

但是,我們只是想說一個事實:種種原因造成了,在目前,可降解塑料還沒法大規模應用在食品工業上,不可否認它是非常有前景的技術,但現在也有很長的路要走。

2.“可回收塑料”又是怎么回事?

既然“可降解”這條路還很長,那有沒有現實一點的技術呢?

目前很多科學家確實是這么考慮的:既然“降解”很難,那我就朝反方向走,讓塑料完全不可降解,而且生命周期越長越好。同時,在“回收再利用”上面好好想想辦法。

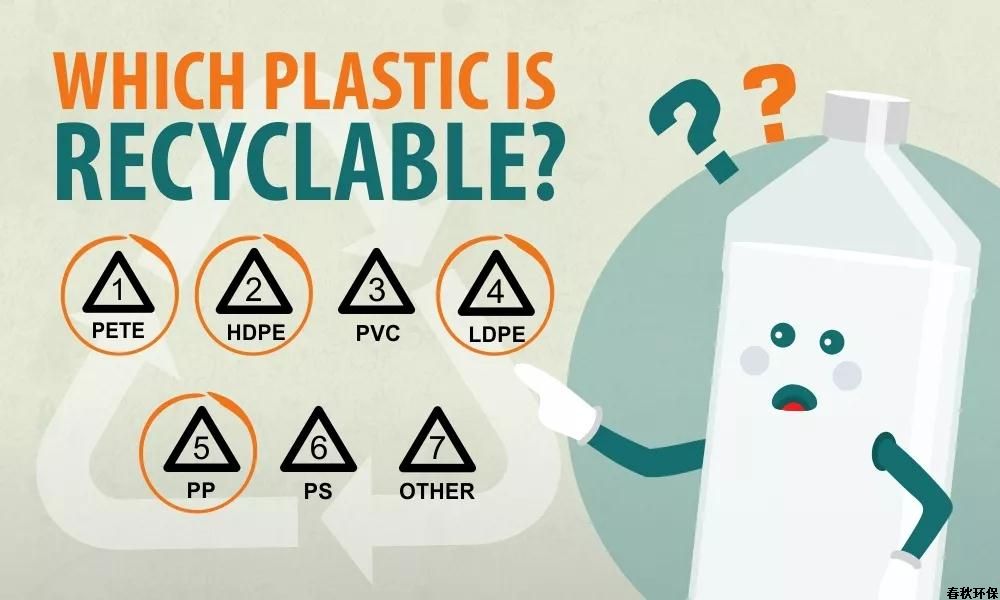

塑料回收標志中,寫著1,2,4,5的種類都是可回收的

試想一下,如果未來塑料能達到100%的回收再利用率,換句話說,所有塑料制品都能被回收加工成別的東西,那“白色污染”的問題不也就解決了嗎?

“可回收塑料”還有一個好處,就是節省能源消耗。因為前面說的“可降解塑料”使用過后就直接丟棄了,下次再做的時候,就得從最初的原料做起。而“可回收塑料”則是將廢舊塑料回收以后“再加工”的過程。“再加工”的成本和能源消耗上都要低于“從頭開始做”。

但是,這條路也沒有那么簡單,因為這依賴龐大的回收網絡。在城市里,這個網絡還比較容易實現,但想在偏遠山村地區也實現塑料垃圾的回收,其實也沒那么容易。

而且,整個塑料回收和再加工的產業鏈也需要強大的監管體系的支持,這樣才能防止3·15晚會上曝光的“醫用塑料制品非法回收”之類的事情發生。

中央電視臺2019年3·15晚會曝光的“醫療塑料違法回收”亂象

但是,因為各種塑料的回收技術都已經比較成熟,比起“可降解”,“可回收塑料”看起來是一條稍微現實一點的道路,畢竟技術的阻礙要小很多,從能源角度來看也更加環保。

3.我們的出路在哪里?

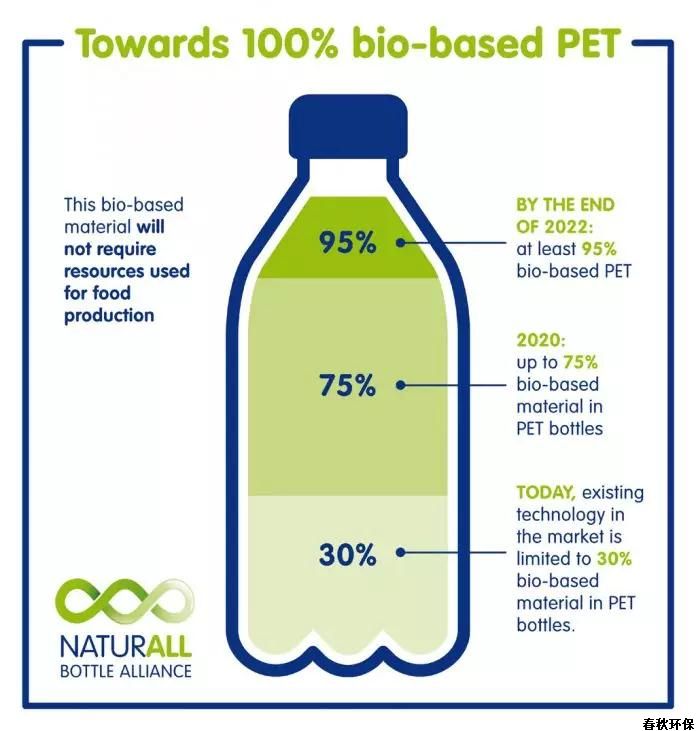

現在,有很多廠商都在開發“植物基塑料”。比如說bio-PET技術就是其中之一。

bio-PET首先是一種優良的“可回收塑料”。它的化學結構跟普通PET塑料沒有任何區別,它本身也不可降解,但它的耐用性很好,可以進入普通PET塑料的回收系統,和普通PET一起回收再利用。

但是,它比“可回收塑料”更進一步:它部分來源于植物,而不是石油資源。大家知道,整個石油化工產業的碳排放是驚人的,用植物代替石油的bio-PET,碳排放量顯著低于普通可回收塑料的碳排放。

目前投入市場的bio-PET還只能實現30%的植物基成分,但在未來,想實現100%的植物基,也不是特別難的事情。

所以,在遏制碳排放方面,這種植物基塑料有天然的優勢。

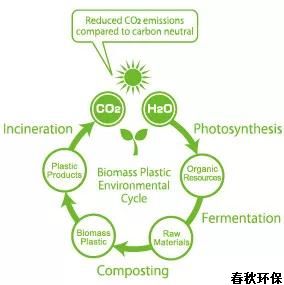

另外,因為植物基塑料是來自于植物發酵而成的,植物在生長過程中,通過光合作用吸收空氣中的二氧化碳,而這些“碳”最后被做成了“植物基塑料”,固定在了塑料里面。從整個的過程來看,就相當于是把大氣中的二氧化碳變為固體“鎖”了起來。

當然,現在“植物基塑料”還沒有被廣泛應用,所以這種作用還不明顯,但一旦廣泛使用,它就有可能從客觀上減少大氣中的溫室氣體的含量。

除了植物基塑料,另一個極端的想法就是,我們可以完全不用塑料嘛!

是的,有很多公司都在考慮,回歸傳統的紙、鋁箔、玻璃等材料,用這些包裝代替現有的塑料包裝。這也是行業未來的大趨勢之一。

比較好玩的是,在食品包裝上,有很多公司正在研發“可食用包裝”(edible packaging)。這種包裝的宗旨是,它甚至可以拿來吃。

比如,用藻類中提取的多糖和纖維來做包裝,代替塑料包裝,可以用在餅干、華夫餅等領域。

還有用大米、小麥和高粱粉做成的勺子:

“可食用包裝”目前剛剛起步,在各個國家的法規也還沒有完全明確。但是,看起來這是一個非常好的想法。因為,都可以吃了,它一定是可以快速降解的。

也許在未來,叫一個全家桶,連桶一起吃了。或者買一只熱狗,連同包裝紙一起吃了,這些“不可思議的舉動”都會變成“常規操作”。

那一定是一個讓吃貨們滿懷期待的未來。